Les bleus moyens et froids

English text

En introduction, on dira d'abord que si

l'oxyde de cobalt est le principe colorant des deux pigments, l'un,

l'antique smalt (voir

ci-dessous), est siliceux (enserré dans du verre), l'autre, le bleu de

cobalt, est alumineux.

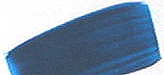

Le

bleu de cobalt

Composition typique : oxyde de cobalt +

oxyde d'aluminium. On le nomme aussi, à tort paraît-il, aluminate de

cobalt.

Concernant les synthèses ultérieures et

actuelles, on décrit plusieurs procédés mais ils sont tous associés à une

calcination (1300°C environ). Le principe semble en effet toujours

d'enserrer du cobalt oxydé dans une masse

d'alumine.

Le

cobalt oxydé étant

l'un des plus puissants siccatif pour la peinture à l'huile, le rapport

quantitatif entre masse alumineuse et cobalt est déterminant. Dans

l'ensemble, on considère cette couleur comme effectivement

siccative au sens

propre. Le contact entre l'oxyde de cobalt et l'huile crée des

"différentiels" de siccativation, provoquant craquelures, plissements et

autres accidents. Une solution possible - parmi d'autres - à ce problème

consiste à appliquer la pâte huile/cobalt entre deux couches de glacis

isolant en respectant pour chaque couche un temps de siccativation

particulièrement "prudent".

Le bleu de cobalt est plutôt franc. Il est

généralement moins violacé que

l'outremer bien que

sa couleur, associée à la proportion cobalt/alumine, ne soit pas une

référence bien fixée.

François Perego

décrit cependant une caractéristique bien spécifique : "il absorbe

totalement du vert-jaune au rouge moyen", ce qui peut expliquer cet

"aspect franc" reconnaissable.

Certains auteurs le décrivent comme peu

couvrant, d'autres le trouvent opaque, mais la composition du pigment

pourrait jouer un rôle dans ces différences d'appréciation. En fait, le

procédé de fabrication nécessite un savoir-faire déterminant grandement sa

qualité.

Précisément, certains cobalts peuvent

sembler un peu "pauvres", voire ternes, à tout le moins sans grand intérêt.

Comme l'écrit non sans euphémisme

Xavier de Langlais,

"(...) il acquiert de la distinction dans les mélanges avec le blanc"

- à noter que le

bleu

céruleum est lui-même un cobalt rehaussé le plus souvent au

blanc d'étain. Selon le même auteur, il pourrait contracter une variante

de la "maladie

de l'outremer" dans les mêmes conditions que ce pigment.

Comme dans le cas du

bleu outremer, la

synthèse de cette couleur a fait l'objet d'un concours organisé par la

Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale : il fallait un bleu

autorisant davantage d'emplois que le

smalt.

C'est Thénard, en 1802, qui le remporta.

La distribution élargie d'imitations du bleu

de cobalt (typiquement une combinaison d'aluminosilicate de sodium type

outremer, d'oxyde de zinc et de phtalocyanine de cuivre) ne correspond pas à

un problème de toxicité mais en premier lieu à la nécessité de proposer un

produit de couleur sensiblement équivalente à plus faible coût.

Il est de toute façon peu recommandé de se

procurer un bleu de cobalt authentique s'il n'est pas de qualité

réellement supérieure car il n'apportera rien de majeur par rapport aux

imitations alors qu'il coûtera vraiment beaucoup plus cher et sera plus

difficile d'emploi si le procédé utilisé est la peinture à l'huile.

Le mot cobalt proviendrait de

kobold ou de termes germaniques proches

désignant de mauvais génies miniers accusés de substituer ce minéral à

celui recherché par les mineurs (l'argent selon certains, le cuivre selon

d'autres).

Autre explication : la présence de cobalt serait associée à celle d'arsenic

et

ce sont les vapeurs de celui-ci, lors de calcinations minières, qui seraient

à l'origine de cette appellation.

Le smalt ou smalte

Synthèse à base de cobalt et de silice (à

distinguer du bleu de cobalt,

voir

ci-dessus).

Les auteurs évoquent un relatif succès de

cette couleur au XVème ou au XVIème siècle. On peut

dire, d'une certaine manière, qu'il revêt deux formes à cette époque :

* c'est un

oxyde pour la verrerie et les glaçures à base de phosphate ou de chlorure

de cobalt

* c'est un

pigment pour la peinture, créé sur la même base : on produisait un verre

teinté avec cet oxyde, après quoi on le broyait. Au XVIIème siècle,

l'aspect "miroitant" du smalt était exploité en peinture décorative pour

orner les métaux. Aujourd'hui, cet aspect est totalement absent de la

plupart des variétés produites à cause d'un broyage devenu beaucoup trop

fin, trop parfait, lui conférant une grande banalité.

Cependant cette "vogue du smalt"

occidentale relativement récente ne doit pas faire oublier des fabrications

beaucoup plus anciennes. Les emplois dans les arts du feu sont très anciens. On

mentionne la Babylone du XVIIème siècle BC, l'Egypte du XVIème BC. La réduction

en poudre pigmentaire serait nettement plus récente (à partir du XIème AC).

Ce pigment était (et

demeure) très coûteux et d'un emploi malaisé. Sa permanence est mise en doute

par certains auteurs. Dans le domaine de la peinture, l'une des argumentations

est la suivante : le smalt serait produit avec du verre

potassique et non

sodique (les raisons

demeurent obscures et l'information n'est pas confirmée), donc le potassium

inclus dans le verre pourrait

saponifier des

corps gras tels

qu'une huile à peindre, une cire ou de l'oeuf. Quant au domaine des arts du feu,

le même potassium aurait tendance à se dissoudre en présence d'eau ou d'acide.

Là aussi, l'information n'est absolument pas confirmée et si vous disposez

d'informations précises, n'hésitez pas à

nous contacter.

-->

Une confirmation remarquable nous est finalement parvenue. Lire

passage in Courrier des Lecteurs.

La teinte du smalt n'est pas

particulièrement plus froide que celle du lapis lazuli, contrairement à ce

que certains auteurs affirment. D'autres auteurs lui attribuent une couleur

plus terne que celle du bleu de cobalt mais on ne reprendra pas ces propos

tant les processus de fabrication sont variables et déterminants dans un cas

comme dans l'autre. Il existe de beaux smalts, certains cobalts sont un peu

banals et vice versa. De plus, les couleurs ternes ne sont pas forcément

sans intérêt.

Le terme smalt signifie

émail en

francique

Le cas particulier du bleu caeruleum

Souvent considéré comme bleu chaud, sa

composition comme sa couleur l'apparentent pourtant bien plus à un bleu

moyen que par exemple le bleu de manganèse.

Pourtant, tenant compte de l'usage (très

discutable) qui veut qu'il soit employé à la manière d'un cyan primaire,

nous l'avons classé parmi les bleus chauds.

Cliquer ici

pour atteindre le texte qui lui est consacré.

Le lapis-lazuli,

dit outremer véritable

Étymologie

: du latin médiéval, signifiant "pierre d'azur"

Introduction

Il est encore plus cher que le

bleu de

cobalt, ce qui explique le succès d'une imitation - ou plutôt d'une

synthèse - devenue célèbre (l'outremer

contemporain,

qui fait l'objet d'un

article séparé). Il s'agit typiquement d'un thiosulfate de

silicate d'aluminium, de sodium et de calcium : (Na,Ca) Al, Si,O et SO, soit

une formule très sensiblement identique - à quelques variations près, voir

Les outremers,

famille de pigments - à la célèbre synthèse de Jean-Baptiste Guimet,

un aluminosilicate de sodium polysulfuré. Seule la présence ou l'absence de

calcium ou d'autres éléments et surtout la quantité de soufre diffèrent, et

c'est d'ailleurs, semble-t-il, en faisant varier cette teneur en soufre que

l'industrie aurait pu créer plusieurs type d'outremers.

Revenons à notre lapis.

D'après Anne

Varichon, "On lui donne le nom d'oltramarino

(venu d'au-delà des mers) par opposition à l'azurite,

désignée jadis comme azzuro citramarino

(bleu venu de ce côté-ci de la mer)."

Il s'agit d'une pierre semi-précieuse (photo

ci-contre, remerciements à

Catherine Lisack). Elle fut extraite dès 6000 BC dit-on, à Kokcha, une

haute vallée du Badakhshan, dans le Pamir afghan, à trois ou quatre cents

kilomètres seulement des sources de l'Indus. Mais à différentes époques,

d'autres gisements auraient été exploités en Perse et jusqu'en Chine et en

Sibérie.

Dans le passé, le coût d'un acheminement

difficile sur terre et sur mer s'ajoutait au difficile travail d'extraction.

Le lapis lazuli était fastueux, plus coûteux que l'or, ce qui explique

d'ailleurs sa présence dans les bijoux et masques funéraires des familles

royales égyptiennes.

L'antique mine afghane

Elle est toujours en service. La réserve,

aussi colossale que difficile à travailler, est à peu près inépuisable.

Les conditions d'exploitation sont toujours extrêmes à ce jour pour deux

raisons :

* la région

demeure l'une des plus dangereuses et inaccessibles au monde, tant parce

qu'il s'agit d'une zone isolée de haute montagne qu'à cause d'une

insécurité et d'une instabilité politique chroniques,

* la neige

empêche tout accès en dehors d'une partie de l'été.

Un documentaire filmé lors d'une expédition

à haut risque de Gary Bowersox (voir ci-dessous) montre quelques images

d'une vénérable galerie qui, sur des centaines de mètres, porte les

stigmates d'un travail rudimentaire. Les parois sont couvertes de suie car

les impressionnantes veines de minerai sont mises à découvert par projection

d'eau froide sur la paroi chauffée à l'aide d'une torche, ce qui provoque un

éclatement de la roche.

Références G. Bowersox :

* Le

trésor caché des pharaons (vidéo),

Gary Bowersox, réal. W. Knöpfler, Autriche 2001,

Media Program of the European Union

* Le site de

G. Bowersox,

gems-afghan.com (anglais)

La rareté du lapis lazuli sur notre planète

n'est pas la seule raison de son coût, quels que soient l'emplacement de la

mine et les difficultés d'acheminement : son extraction n'est guère

rentable. Il faut, dit-on, traiter 100 kg de roche pour obtenir 3 kg de

pigment (information non confirmée). Ce qui ne doit pas, de plus, faire

oublier les nécessaires opérations de purification, anciennement effectuées

à l'aide d'ammoniac

notamment.

En Europe occidentale, le

lapis-lazuli n'apparaît qu'au XIIème siècle AC via

Byzance. Dans l'Antiquité, Pline ne le mentionne même pas. Par contre,

l'Orient syro-anatolien l'emploie depuis le IXème BC pour le

travail du verre. Puis, au Vème AC, des artistes le broient et

s'en servent pour la première fois pour peindre, en Afghanistan

(informations

Anne Varichon).

L'Égypte ancienne le connaît

aussi, mais l'utilise sous forme de pierre alors que sur le plan

pigmentaire, elle en réalise une imitation (cf.

bleu

d'Egypte). Il est vrai que le lapis-lazuli est avant tout un superbe

minéral que l'on n'a pas forcément envie d'employer comme pigment. On peut

considérer le broyage de ce cristal comme une idée originale et audacieuse

qui ne vient pas facilement à l'esprit. C'est donc une

véritable découverte méthodologique majeure de la part des peintres afghans.

De fait, le même procédé sera appliqué à la

malachite,

à l'azurite

et à la

turquoise en Asie centrale et occidentale notamment.

Le lapis-lazuli est réputé -

et "seulement" réputé - stable dans tous les mélanges. Il contient du

soufre et sa purification n'est pas une opération simple... autant de faits

pouvant inciter à un peu de prudence sur ce point.

Aucun de nous ne l'a testé à

ce jour et nous ne disposons d'aucun témoignage réellement intéressant. Pour

nous écrire, cliquer ici.

Broyage

Jusqu'au XIIème siècle AC, le

procédé de broyage n'autorisait qu'un grain assez irrégulier et plutôt

grossier. L'invention d'un nouveau procédé de broyage ne fut peut-être pas

une si bonne idée, c'est du moins ce qui nous semble à nous qui disposons

aujourd'hui d'autres pigments bleus de la même catégorie, donc d'un choix.

Le lapis pourrait avoir été beaucoup plus beau

lorsqu'il émettait des rayons moins homogènes, plus cristallins. Cette

question est essentielle de nos jours pour qui voudrait se procurer cette

rare couleur. Elle se pose de la même

manière en ce qui concerne

la malachite,

l'azurite

et la

turquoise, mais aussi le

smalt.

L'utilisation qui en a été faite vers la fin

de Moyen-âge peut d'ailleurs paraître décevante. Le lapis était vendu en

pâte devenue homogène, mêlé de plâtre, de cires ou autres substances qui

altéraient sa teinte. Ce n'était plus qu'un produit marchand dont la

quantité étalée sur l'oeuvre peinte était spécifiée par contrat (source

Anne Varichon).

Tout témoignage

d'utilisation du lapis-lazuli sera le bienvenu.

L'indigo,

les indigos

Cette couleur dont

le nom est devenu un enjeu commercial (il suffit de taper "indigo" sur un

moteur de recherche pour s'en convaincre...) est assez particulière, un peu

mystérieuse. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle a une histoire

chargée qui n'est d'ailleurs pas terminée. Elle est encore employée

aujourd'hui en Union Indienne comme il y a au moins 2000 ans, mais il y a

plus de 1000 ans, son simple nom excitait déjà les imaginations puisque l'on

l'usurpait en Occident pour désigner une autre substance (voir

ci-dessous).

Le terme indigo était déjà employé dans

l'Antiquité romaine.

Soit dit sous toute réserve, cette substance

tinctoriale aurait été réduite en poudre et utilisée par les peintres

d'alors et ceux du Moyen-âge. Cette information n'est absolument pas

confirmée. Au contraire, nous avons des raisons de penser qu'il y a

confusion :

l'indigo médiéval

(en fait sans doute antique) utilisé pour les miniatures n'est pas la

teinture d'origine indienne : il était produit à partir des feuilles d'isatis

tinctoria, dit la guède ou le pastel (lire

l'article du glossaire au sujet de ce

dernier mot aux multiples sens), une petite plante à fleurs jaunes. On

laissait fermenter des boules de feuilles (cocagnes) réduites en pulpe à

l'aide de moulins ou de procédés moins perfectionnés dans des temps plus

anciens. Les feuilles fraîches permettraient d'obtenir un produit beaucoup

plus coloré, mais dans les convois commerciaux elles ont d'innombrables

fois eu le temps de sécher et de perdre leur qualité. Le procédé

tinctorial (la "cuve" de guède) fait appel à un agent biologique, une

bactérie nommée Clostridium isatid.

Certains auteurs

évoquent aussi une substance mystérieuse d'un bleu violacé tirée d'un tout

aussi mystérieux "folium" ("la feuille", d'un arbre non précisé)

qui serait référencé dans des manuscrits médiévaux. Le mystère et les

confusions médiévales entourant les bleus violacés provient possiblement

du statut inconvenant que l'église d'alors réservait au violet, couleur

très proche (lire

l'introduction de l'article Violets et mauves).

Mais la

guède ne fut pas utilisée seulement au Moyen-âge et en Occident.

Probablement originaire de l'Asie occidentale, elle aurait été introduite

dans d'autres régions au néolithique. Elle aurait été connue dans une

vaste zone allant de l'Europe du Nord à l'Égypte et à l'Inde dès le IIème

millénaire BC (non confirmé).

En Égypte,

ce sont les Romains qui lui auraient substitué l'indigo "indien".

Si le pastel disparaît progressivement d'Orient,

sa présence en Occident s'est installée durablement bien que cette couleur

fut dénigrée, voire crainte par les Latins. Les légions romaines auraient

tremblé de peur face aux combattants celtes ou germains qui enduisaient

leur peau de teinture de guède. Curieusement, ce bleu aurait été réputé,

dans le monde celto-germanique, capable de chasser certains animaux et

certains esprits. Cela ressemble à une légende, mais quand on pense à

l'importance attribuée à la couleur dans le combat militaire il y a moins

de cent ans, la peur bleue des troupes de Rome devient plausible, d'autant

plus que d'autres frayeurs chromatiques, en d'autres lieux, sont bien

connues des historiens.

Bien

plus tard, du XIIIème au XVème siècle, isatis

tinctoria, devenu très en vogue grâce à l'instauration d'un nouveau

procédé de teinture, fit la fortune de différentes contrées productrices

en Europe (pensons par exemple au "Pays de cocagne", dans le Sud-ouest

français). Initialement teinture terne et de petit

teint dédaignée par les patriciens de la

Rome antique, les progrès techniques lui avaient fait acquérir une

certaine permanence.

Des indigos

en provenance d'Amérique entrèrent ensuite en concurrence et provoquèrent

un déclin progressif du pastel.

La substance

pigmentaire d'isatis tinctoria est en fait la même que celle que

l'on trouve dans l'indigofera tinctoria (l'indigo) : c'est

l'indican (voir

ci-dessous).

Lecture conseillée :

Le bleu guède sur Pourpre.com

Voir aussi

L'argile turquoise des mayas

L'indican nécessite un certain traitement,

certains adjuvants, pour être utilisé comme teinture car il est insoluble

dans l'eau. La complexité des procédés traditionnels de teinture à l'indigo

et surtout les différences de teintes obtenues peuvent partiellement

s'expliquer de cette manière.

L'indican est présent non seulement dans

les centaines de variétés

d'indigotiers (dont l'indigofera tinctoria n'est qu'un

représentant), mais aussi dans le

pastel,

seulement il se trouve en proportion vingt fois

moindre dans ce dernier. Cela pourrait expliquer l'aspect

réputé terne des teintures à la guède et l'aspect magnifique des teintures à

l'indigo, en dehors de problèmes de séchage intempestif durant les

transports. Si le progrès technique dans le traitement du pastel a pu

multiplier par dix son pouvoir tinctorial, il ne faisait quand même pas le

poids.

L'indican est toujours extrait dans

certaines régions par fermentation de feuilles humectées. Les adjuvants,

étant donné le nombre de cultures fabriquant des produits à l'indican et le

nombre de plantes concernées, sont innombrables et de natures étonnamment

différentes. La guède européenne, dès la période celtique, connaissait un

adjuvant qui d'ailleurs lui aurait donné mauvaise réputation à Rome :

l'urine humaine, encore utilisée paraît-il jusqu' au XXème siècle

AC.

La substance tinctoriale change lors de la

teinture. Elle passe d'un bleu chaud assez proche du

bleu de

Prusse à une couleur plus violacée.

Notons la grande similitude de la molécule

qui constitue le principe colorant de la pourpre.

Cliquer

ici.

Le bleu d'indanthrène

(C28H14N2O4, voir

Les

anthraquinones (famille)), pigment azoté très colorant et

semi-opaque, a pratiquement supplanté l'indigo et le pastel dans le domaine

de la peinture du moins sans lui ressembler véritablement car il n'est pas

aussi violacé : plusieurs versions tirent sur le vert. Mais comme on l'a

dit, l'indigo peut présenter des teintes assez variables en fonction de la

substance utilisée comme base et du traitement infligé.

La question de la compatibilité chimique

avec l'huile ne se pose plus avec cette substance, présente dans certaines

gammes de peinture à l'huile. L'indanthrène bleu semble par contre

déconseillé pour la peinture à

fresque (information

fabricants).

Le

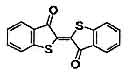

thio-indigo

est une autre synthèse, ou plutôt un groupe, une famille de molécules

synthétiques. Son point commun avec les indigos semble restreint à une

ressemblance structurelle à l'échelle moléculaire avec l'indican (comparer

le schéma ci-contre avec

le

descriptif de l'indican ci-dessus). Chaque groupement N-H de l'indican

est remplacé par un atome de soufre.

La ressemblance ne va pas plus loin,

semble-t-il. Les thio-indigos que nous avons observés ou identifiés sont

d'un rouge froid, mais nous n'avons certainement pas fini d'explorer

tous les membres de cette famille.

Mélanges contenant de l'indigo

Certaines teintes, comme le

violet de Bayeux et le gris argentin sont connues pour avoir

contenu un bleu indigo. Il s'agissait, selon toute vraisemblance, de

l'indigo occidental, le

pastel.

Mentionnons enfin une imitation d'indigo

possiblement fugace car à base de bleu

d'aniline.

Voir aussi

indophénol.

Le bleu indien

Son origine nous est inconnue (merci de

nous donner toute

information à ce sujet). On pourrait supputer qu'il s'agit de

l'indigo,

mais ce serait oublier que l'Inde connaît aussi le

pastel

et

l'azurite depuis longtemps.

Dans les gammes de peintures, il est composé

de bleu d'indanthrène.

Autres bleus froids

Mentionnons un bleu végétal d'utilisation

médiévale fabriqué à partir du tournesol. Il

aurait produit différents bleus et violets. Chose très possible car si nos

informations sont bonnes, c'est la même substance qui teinte le fameux

papier tournesol,

réactif changeant de couleur en fonction de l'acidité des produits testés.

Le bleu de France, dit

aussi bleu royal ou bleu rex est un

mélange pigmentaire dont la composition typique est : 3 pb28 pw4 pw6 (voir

nomenclatures

pigmentaires). Il s'agit d'une variété de

bleu de

cobalt additionnée de blancs.

« Bleu de France » a également été

le nom d'un diamant célèbre acheté par Louis XIV (6/12/1668) à un voyageur,

Jean-Baptiste Tavernier, revenant de Golconde - Golkonda - en Inde (Andhra Pradesh) où il

avait été trouvé au XVIIème siècle parmi les cailloux d'une

rivière. Ce diamant fut volé sous la Convention à l'Hôtel du Garde-meubles de la Couronne par

la bande de Paul Miette lors d'un cambriolage

légendaire qui dura cinq nuits pour une valeur totale estimée de 500 millions

d'euros. Certains des voleurs furent guillotinés peu après et une part

importante du butin put être récupérée.

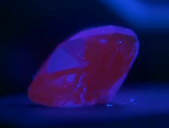

Notre diamant, cependant, ne réapparut qu'en 1824 à Londres

chez un joaillier, sous une forme retaillée, passant ainsi de 67,5 carats

environ à 45,52, de la taille d'une noix (image ci-contre).

Il fut alors acheté par Henri Philipp Hope, un banquier londonien qui lui

donna son nouveau nom. Après divers changements de propriétaires des deux

rives de l'Atlantique, le « Hope diamond » fut

gracieusement offert en 1958 par Harry Winston, un joaillier américain, au Smithonian Institute de Washington.

Particularité remarquable : il est phosphorescent durant une minute après

exposition aux rayons ultraviolets. Il s'illumine en rouge (image

ci-dessous). Il

contient, en plus de la structure carbonée habituelle, une charge non

homogène de bore. Ces diamants dits de "type IIb", localement semi-conducteurs

grâce à ce bore, intéressent

fortement la recherche actuelle dans le domaine des matériaux exploitables

en électronique. Lire passage

in Les polycycles et explications sur les

semi-conducteurs.

Ainsi, en 2010, une expérience menée sur

cette gemme permit d'affiner légèrement nos connaissances encore très

lacunaires sur la manière dont la nature a assemblé cette merveille. Dans le

but, bien sûr, de reproduire le processus. Cf.

article sur le site du Smithonian Institute (en anglais).

[toutes informations croisées concordantes]

Lecture conseillée :

Le bleu de France sur Pourpre.com

Le bleu Klein (IKB ®)

ressemble à une sorte

d'outremer. Sa composition n'est pas publique. Elle est l'objet d'un

dépôt international. Selon la légende (et vraisemblablement), le directeur

de magasin Édouard Adam, aujourd'hui retiré mais toujours bien connu de

nombreux artistes parisiens, aurait contribué à cette création.

Lecture conseillée :

Le bleu Klein sur Pourpre.com

Le bleu Majorelle

est évoqué dans l'article consacré aux bleus outremer.

Cliquer

ici

Retour

début de page